高压电塔风险区及救援可达性空间

分析方法——以广州市为例

刘 畅1,2,杨 漾3,李士杰4,何映龙5,杨 喆5,王少华1,2*

1.

中国科学院空天信息创新研究院遥感与数字地球全国重点实验室,北京

100101;

2. 中国科学院大学,北京

100049;

3. 南方电网数字平台科技(广东)有限公司,深圳

518100;

4. 中国南方电网有限责任公司,广州

510663;

5. 兰州交通大学测绘与地理信息学院,兰州

730070

摘 要:电力基础设施是生产、生活的重要保障,高压电网遍布整个城市,高压电塔是电力网络的重要节点,经常出现倒塌事故,一旦发生事故需要消防救援的应急响应。本研究以广州市为例,在综合汇集高压电塔空间分布数据的基础上,利用地理信息系统(Geographic

Information System,GIS)的空间分析方法,通过对高压电塔以及道路和建筑的缓冲区分析,叠加形成高压电塔的邻近风险区,并计算高压电塔的消防救援可达性,提出了一套高压电塔风险区域及救援可达性计算的空间分析综合方法。分析过程包括高压电塔数量统计、高压电塔风险区空间分布划定、消防救援时间计算、消防救援可达性计算,其中高压电塔风险区划定过程包括对道路邻近风险区、建筑邻近风险区、综合风险区的划定,以及风险区面积、风险区人口计算等内容。该方法可为高压电塔倒塌事故的救援行动提供依据,为超大城市的韧性建设提供参考。

关键词:高压电塔;空间分析;风险区;可达性;广州市

DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2025.03.02

CSTR: https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.14.2025.03.02

1 前言

电力基础设施作为城市生命线系统的核心构成,是生产、生活的重要保障,是维系现代社会经济运转的“能量血脉”[1]。联合国可持续发展目标九就明确指出要建造优质、可靠、可持续和有抵御灾害能力的基础设施[2]。作为重要的基础设施,高压输电网的建设十分重要[3];高压线和输电塔作为电网的边和节点,共同构成了高压输电网络。作为最主要的现有的电力数据集,OpenStreetMap数据存储了相对全面的结构化电力网络信息,也有研究人员基于该数据源进行了较全面的研究[4]。

作为高压输电网络的节点,高压输电塔的重要性不容忽视,其安全性不仅决定着日常电力供应的稳定性,更支撑着城市的工商业生产、百万千万级人口的生活保障[5]。高压电塔需要承受风暴、岩溶、施工等众多事件的压力,在台风、雷暴气象灾害以及地质灾变情境下,极易发生倒塌事故,对周边民众的生命财产安全带来极大的风险[6–9]。恶劣天气下通过航空遥感影像对输电网和高压电塔的巡检在智慧电网建设中发挥着重要作用,推动着遥感识别与提取电塔技术的发展[10,11]。

随着城市化进程的逐渐加快,城市电网的密度激增,许多电塔多沿道路布设,或将电网架空于建筑上方,给城市带来极大的安全隐患,一旦高压电塔倒塌,将对行人、车辆、住户的生命和财产安全构成威胁[12]。电塔一旦倒塌,除了直接对车辆行人、建筑设施造成影响外,极易引发火灾等二次危害[13]。因此,事故发生后的应急救援效率及可达性是周边民众安全和电力系统恢复的重要保障[14]。

广州作为我国亚热带东南沿海超大城市,既面临气候变化引发的极端天气威胁,又有人口密集、功能复合的空间特征,加上东北高、西南低的临海地势,对输电塔的安全韧性提出更高要求[15]。风险区的存在不仅可能导致电力中断,更会因电塔与道路、建筑的空间冲突,阻塞灾后救援通道,延缓抢修进度。GIS具有强大的空间分析功能,利用计算机对原始数据和数字地图进行分析,得到新的认知和决策依据,已经广泛地应用于各相关领域[16,17]。解析输电塔与邻近道路、建筑的风险区分布,并计算高压电塔消防安全救援可达性,不仅是保障电力系统本身的安全需求,更是构建城市灾害应急响应体系、提升灾后恢复能力的核心支撑,为超大城市的韧性建设提供关键技术参考。

2 数据来源及分析方法

2.1 基础数据来源

高压电塔空间分布数据来源于开源地图数据库OpenStreetMap(OSM)[1],通过Overpass Query Language (OverpassQL) 接口查询power图层下的tower节点得到高压电塔点数据,以GeoJSON格式导出,在ArcGIS Pro 3.0软件中转为Shapefile格式[18]。以广州市为例,高压电塔数据覆盖广州市11个区,共计15,375个点。

行政区划边界来源于全国地理信息资源目录服务系统[2];道路数据同样来源于开源地图数据库OSM;建筑数据来源于Zhang等人[19]的数据论文;人口栅格数据来源于Chen等人[20]的数据论文;消防站数据来源于高德开放平台[3]。以上矢量数据为WGS1984坐标系,人口栅格数据为Albers等面积圆锥投影。

2.2 空间分析方法

2.2.1 缓冲区及叠加分析方法

缓冲区是地理实体对外在风险减轻的过渡地带,是围绕地理实体形成的一定宽度的多边形区域[21]。缓冲区分析是GIS重要的空间分析方法之一,主要目的是确定地理实体的服务或影响范围。缓冲区分析方法以点、线、面边界为中心,在输入要素周围某一指定距离内创建缓冲区多边形[22]。叠加分析是把同一区域不同矢量图层叠置在一起进行图形及属性运算,产生新的同范围空间图形的空间分析方法[23]。多边形与多边形的相交分析提取出不同的多边形的公共区域,产生的新多边形是原多边形的交集;多边形与多边形的合并或联合分析生成所有的多边形的共同范围,产生的新多边形是原多边形的并集[24]。

分析过程中以高压电塔点为中心,创建相应距离的点缓冲区(图 1a),确定高压电塔周边的高危地带作为高压电塔的风险区;分别对道路和建筑建立相应距离的线缓冲区(图 1b)和面缓冲区(图 1c),将高压电塔的风险区分别和道路、建筑的缓冲区相交(图 2a、图 2b),形成道路邻近型风险区和建筑邻近型风险区。将道路邻近型风险区和建筑邻近型风险区二者叠加,合并得到综合风险区(图 2c)。将3类风险区分别与行政区划相交,得到各行政区风险区的面积及其占比。最后与人口栅格叠加,利用空间统计方法得到风险区覆盖人口[25]。

图1 要素缓冲区示例图

图2 缓冲区叠加示例图

2.2.2 可达性计算方法

可达性是指人们克服距离或时间等阻力、到达服务设施或活动场所的难易程度或期望程度的定量表达[26]。时间可达性主要考虑供给方到需求方的行程时间,空间可达性强调供给方和需求方之间的空间关系。网络分析法和两步移动搜索法是计算可达性最常见的方法[27]。网络分析最近设施法计算行程时间仅从供给角度研究单个消防站何时能够到达高压电塔;两步移动搜索法则是综合考虑了供给和需求两方面,计算一旦高压电塔同时发生事故时高压电塔可获得的消防站数量[28]。

城市道路网络是城市社会经济活动的骨架和载体,是消防救援行动的核心纽带[29]。网络分析法根据城市道路网络构建网络数据集,分别以高压电塔和消防站点作为事件点和设施点进行计算。进行最近设施点计算,得到每个高压电塔的最短救援时间;进行OD成本矩阵计算,得到每个消防站到每个高压电塔之间的网络通行时间[30]。

两步移动搜索法根据确定的范围,分别以供应点(本研究为消防站)和需求点(本研究为高压电塔)为中心进行两次搜索,计算需求点可获得的供应量(设施数量)[31]。高斯两步移动搜索法引入高斯衰减函数代替没有距离衰减的固定半径,在两次搜索中进行距离衰减[32]。分析过程中考虑到消防车实际的行车情况,用网络距离(网络通行时间)代替平面的欧氏距离,引入网络分析法的OD成本矩阵进行计算[33]。

第一步,计算每个消防站的供需比:

(1)

(1)

式中,![]() 为消防站

为消防站![]() 的供需比率。

的供需比率。![]() 为消防站

为消防站![]() 的总服务能力,在此假设每个消防站的总服务能力相同,均设为1。

的总服务能力,在此假设每个消防站的总服务能力相同,均设为1。![]() 为消防站

为消防站![]() 到高压电塔

到高压电塔![]() 的行车时间,

的行车时间,![]() 为服务范围的搜索时间阈值;

为服务范围的搜索时间阈值;![]() 为高压电塔

为高压电塔![]() 的需求量,在此假设每个高压电塔的需求量均为1;

的需求量,在此假设每个高压电塔的需求量均为1;![]() 是高斯衰减函数:

是高斯衰减函数:

(2)

(2)

对于每一个确定的消防站![]() ,以最大搜索时间

,以最大搜索时间![]() 为基础,形成一个时间作用域;在OD成本矩阵中搜索落在时间作用域内的高压电塔,利用高斯衰减函数求出加权数量;再用消防站的总服务能力除以加权需求数量得到消防站

为基础,形成一个时间作用域;在OD成本矩阵中搜索落在时间作用域内的高压电塔,利用高斯衰减函数求出加权数量;再用消防站的总服务能力除以加权需求数量得到消防站![]() 的供需比率。

的供需比率。

第二步,按每个高压电塔计算可达性:

![]() (3)

(3)

式中,![]() 为每个高压电塔

为每个高压电塔![]() 的可达性,即可获得的消防站服务总量。

的可达性,即可获得的消防站服务总量。

对于每一个高压电塔![]() ,以最大搜索时间

,以最大搜索时间![]() 为基础,同样形成一个时间作用域;在OD成本矩阵中搜索落在该时间作用域内的消防站,利用高斯衰减函数加权供需比率,并进行加和,得到每个高压电塔

为基础,同样形成一个时间作用域;在OD成本矩阵中搜索落在该时间作用域内的消防站,利用高斯衰减函数加权供需比率,并进行加和,得到每个高压电塔![]() 的可达性,即每个高压电塔在一定范围内可分配得到的消防救援设施数量。

的可达性,即每个高压电塔在一定范围内可分配得到的消防救援设施数量。

2.3 技术路线

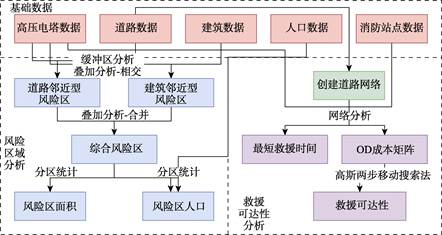

高压电塔风险区域及救援可达性空间分析过程主要以高压电塔数据、道路数据、建筑数据、消防站点数据为基础,划定高压电塔邻近风险区,计算消防救援时间以及可达性。分析过程的技术路线如图3,具体步骤如下:

(1)收集高压电塔、行政区划、道路、建筑、人口、消防站点等基础数据,统一数据的坐标系,将数据的坐标系统一为WGS1984地理坐标系以及UTM投影坐标系;

(2)探究高压电塔空间分布情况并统计各区高压电塔数目;

(3)创建高压电塔50-m缓冲区作为高压电塔周边的高危地带,同时对道路和建筑创建50-m缓冲区,将高压电塔50-m缓冲区分别和道路、建筑的50-m缓冲区进行叠加,相交得到道路邻近型风险区以及建筑邻近型风险区,并将两类风险区合并得到综合风险区;

(4)统计各区各类风险区的面积,以及各区风险区覆盖人口情况;

(5)基于现有消防站地理位置,通过道路网络计算最近消防站到各高压电塔所需的救援时间;

(6)计算各消防站到各高压电塔的救援时间作为OD成本矩阵,通过高斯衰减函数及时间阈值,按两步移动搜索法计算各高压电塔的消防救援可达性。

图3 高压电塔风险区及救援可达性空间分析技术路线图

3 实例分析结果

3.1 分析结果数据概述

高压电塔风险区及救援可达性空间分析过程主要产生高压电塔点数据(PowerTower)、高压电塔邻近风险区面数据(RiskArea)、高压电塔救援时间(RescueTime)和高压电塔救援可达性(RescueAccessibility)结果。其中高压电塔风险区面数据包括道路邻近型风险区、建筑邻近型风险区和综合风险区;救援时间和救援可达性结果以属性表的形式存储在高压电塔点数据中;高压电塔点数据中包含的字段及其所代表的含义和描述见表1。

3.2 案例研究——广州市

3.2.1 高压电塔空间分布及统计数据计算

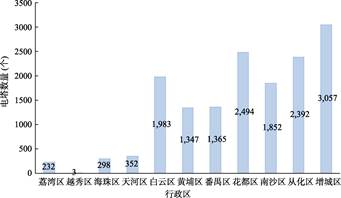

空间分析过程首先需要收集来自开源地图数据库OpenStreetMap的研究区内所有高压电塔,其空间分布如图4。广州市境内共有15,375个高压电塔,将各区的电塔数据与行政区划数据叠加,统计得到各区的电塔数量如图5所示,各区间电塔数量差异较大。各行政区所处位置不同、面积大小不同、土地利用方式不同,造成了电塔数量的差异:市中心的行政区本身面积小,且地下电缆铺设较为完善,对地面电塔的需求较低;外围区县的面积较大,需要更多电塔覆盖大面积地区来保障供电。

表1 高压电塔点数据字段内容组成列表

|

字段名称 |

字段含义 |

字段描述 |

|

ID |

编号 |

本研究中对高压电塔的编号 |

|

OSMID |

OSM编号 |

OSM中高压电塔的编号 |

|

Province/ProvinceCN |

省份 |

高压电塔所属省级行政区 |

|

City/CityCN |

城市 |

高压电塔所属地级行政区 |

|

District/DistrictCN |

县区 |

高压电塔所属县级行政区 |

|

Adcode |

区域码 |

县级行政区划码 |

|

Longitude |

经度 |

高压电塔经度地理坐标 |

|

Latitude |

纬度 |

高压电塔纬度地理坐标 |

|

TimeOF |

救援时间 |

到最近消防站行车时间 |

|

Accessibility5 |

5分钟可达性 |

时间阈值为5分钟下的消防站可达性 |

|

Accessibility10 |

10分钟可达性 |

时间阈值为10分钟下的消防站可达性 |

|

Accessibility15 |

15分钟可达性 |

时间阈值为15分钟下的消防站可达性 |

|

Accessibility30 |

30分钟可达性 |

时间阈值为30分钟下的消防站可达性 |

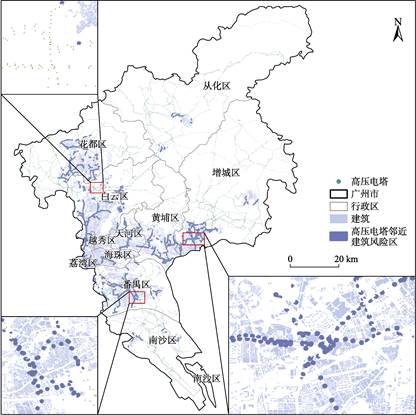

图4 广州高压电塔空间分布图

图5 广州各区高压电塔数量统计图

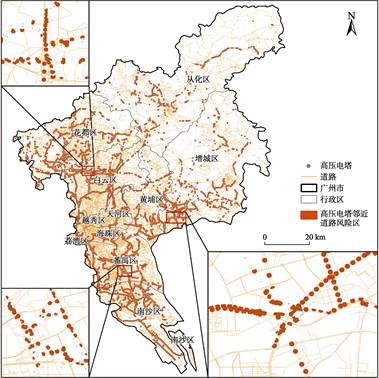

3.2.2 高压电塔邻近道路风险区的划定

对研究区内高压电塔创建50-m缓冲区,作为高压电塔周边的高危地带。对研究区内道路创建50-m缓冲区,与高压电塔50-m缓冲区叠加,形成高压电塔邻近道路的风险区,(图6)。统计各个行政区内道路邻近型风险区的面积,以及风险区在总行政区的面积占比,(表2、图7)。道路邻近型风险区总面积3,882.5万m2,外围行政区的风险区面积较大,但荔湾、海珠、天河等区的风险区面积占比更大,凸显出老城区历史路网与电塔安全间距的规划冲突。

图6 广州高压电塔邻近道路风险区空间分布图

表2 广州市道路邻近型风险区面积统计表

|

行政区 |

风险区面积(m2) |

风险区面积占比(%) |

|

荔湾区 |

968,716 |

1.55 |

|

越秀区 |

23,349 |

0.07 |

|

海珠区 |

1,210,462 |

1.31 |

|

天河区 |

1,372,059 |

1.01 |

|

白云区 |

5,411,325 |

0.81 |

|

黄埔区 |

4,309,663 |

0.89 |

|

番禺区 |

4,865,572 |

0.94 |

|

花都区 |

6,541,263 |

0.68 |

|

南沙区 |

6,098,480 |

0.92 |

|

从化区 |

2,071,853 |

0.10 |

|

增城区 |

5,952,504 |

0.37 |

|

广州市 |

38,825,246 |

0.54 |

图7 广州市道路邻近型风险区面积统计图

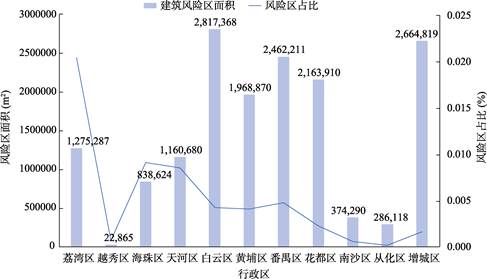

3.2.3 高压电塔邻近建筑风险区的划定

对研究区内的建筑轮廓同样创建50-m缓冲区,与高压电塔50-m缓冲区叠加,形成高压电塔邻近建筑的风险区,空间分布如图8所示。统计各个行政区内建筑邻近型风险区的面积,以及风险区在总行政区内的面积占比(表3、图9)。建筑邻近型风险区总面积1,603.5万m2,同样在老城区附近尤其是荔湾区的面积占比较高。老城区的面状蓝色斑块,城中村的簇群分布,与新区的零散点位,直观呈现了风险区的空间梯度。

图8 广州高压电塔邻近建筑风险区空间分布图

表3 广州市建筑邻近型风险区面积统计表

|

行政区 |

风险区面积(m2) |

风险区面积占比(%) |

|

荔湾区 |

1,275,287 |

2.04 |

|

越秀区 |

22,865 |

0.07 |

|

海珠区 |

838,624 |

0.91 |

|

天河区 |

1,160,680 |

0.85 |

|

白云区 |

2,817,368 |

0.42 |

|

黄埔区 |

1,968,870 |

0.41 |

|

番禺区 |

2,462,211 |

0.48 |

|

花都区 |

2,163,910 |

0.22 |

|

南沙区 |

374,290 |

0.06 |

|

从化区 |

286,118 |

0.01 |

|

增城区 |

2,664,819 |

0.16 |

|

广州市 |

16,035,043 |

0.22 |

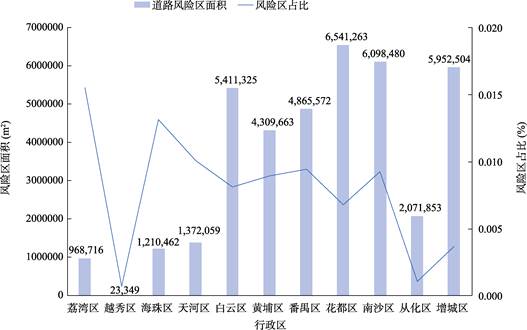

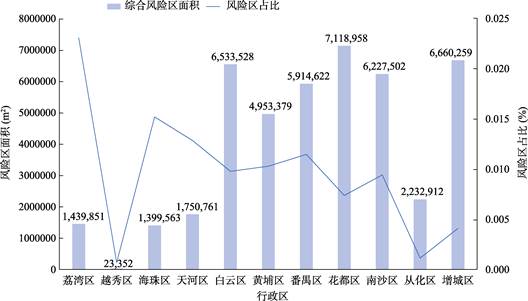

3.2.4 高压电塔综合风险区的划定

将道路邻近型风险区与建筑邻近型风险区进行合并叠加,得到综合风险区,空间分布如图 10所示。统计各个行政区内综合风险区的面积,以及风险区在总行政区内的面积占比(表 4、图 11)。广州市综合风险区总面积4,425.5万m2。荔湾、海珠、天河等城市地区行政区面积小、电塔数量少,但风险区面积比例高;花都、南沙、增城等外围行政区占地面积广、电塔数量众多,形成了大面积的风险区。

图9 广州市建筑邻近型风险区面积统计图

图10 广州高压电塔邻近综合风险区空间分布图

表4 广州市高压电塔综合风险区面积统计表

|

行政区 |

风险区面积(m2) |

风险区面积占比(%) |

|

荔湾区 |

1,439,851 |

2.31 |

|

越秀区 |

23,352 |

0.07 |

|

海珠区 |

1,399,563 |

1.52 |

|

天河区 |

1,750,761 |

1.29 |

|

白云区 |

6,533,528 |

0.98 |

|

黄埔区 |

4,953,379 |

1.03 |

|

番禺区 |

5,914,622 |

1.15 |

|

花都区 |

7,118,958 |

0.74 |

|

南沙区 |

6,227,502 |

0.94 |

|

从化区 |

2,232,912 |

0.11 |

|

增城区 |

6,660,259 |

0.41 |

|

广州市 |

44,254,689 |

0.61 |

图11 广州市高压电塔综合风险区面积统计图

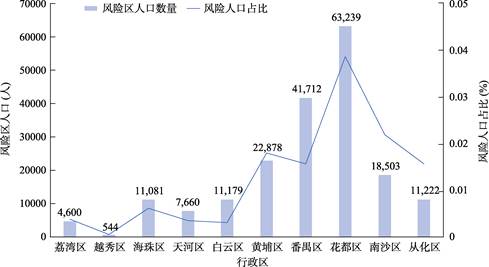

3.2.5 高压电塔风险区覆盖人口分析

对综合风险区内人口数量按行政区进行分区统计,并计算风险人口占比(风险区人口占该区总人口比例),统计结果如表5和图12。从风险区人口数量看,地理分布呈现显著不均衡性。花都区风险区人口最多,达63,239人,番禺区以41,712人紧随其后,黄埔区(22,878人)、南沙区(18,503人)、增城区(18,212人)次之;而越秀区风险区人口最少,仅544人,荔湾区(4,600人)、天河区(7,660人)也处于较低水平。花都区风险人口占比最高(3.87%),南沙区(2.19%)、黄埔区(1.80%)次之,反映出这些区域高压电塔周边居住人口密度相对较高,或电塔覆盖范围与居住区重叠度大;越秀区占比最低(0.05%),白云区(0.30%)、天河区(0.34%)亦处于低位,说明中心城区及人口密集的白云区(总人口全市最高)通过规划管控,有效降低了高压电塔与人口聚居区的重叠率。

表5 风险区人口统计表

|

行政区 |

总人口(人) |

风险区人口(人) |

风险区人口占比(%) |

|

荔湾区 |

1,213,780 |

4,600 |

0.38 |

|

越秀区 |

1,057,678 |

544 |

0.05 |

|

海珠区 |

1,823,507 |

11,081 |

0.61 |

|

天河区 |

2,238,660 |

7,660 |

0.34 |

|

白云区 |

3,737,903 |

11,179 |

0.30 |

|

黄埔区 |

1,269,467 |

22,878 |

1.80 |

|

番禺区 |

2,659,292 |

41,712 |

1.57 |

|

花都区 |

1,636,056 |

63,239 |

3.87 |

|

南沙区 |

844,962 |

18,503 |

2.19 |

|

从化区 |

717,283 |

11,222 |

1.56 |

|

增城区 |

1,463,770 |

18,212 |

1.24 |

|

广州市 |

18,662,358 |

210,830 |

1.13 |

图12 风险区人口统计图

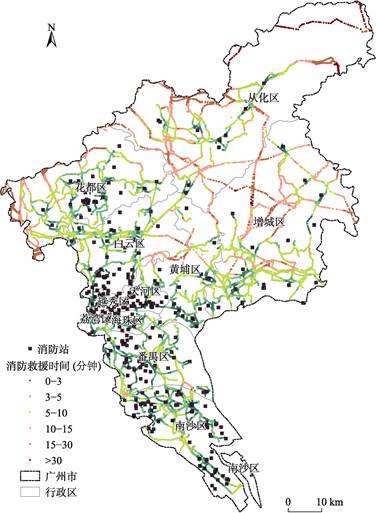

3.2.6 高压电塔消防救援最短时间计算

高压电塔一旦倒塌或起火,需要救援人员迅速到达现场。首先通过道路网络计算最近消防站到达各个高压电塔的最短时间。选取12类车行道路建立道路网络数据集,同时删除内部脱网道路,计算道路长度,根据行驶速度计算通行时间。具体道路类型及其速度见表6。OSM的道路数据会在连通的交叉路口设置节点,而立体交叉则没有公共节点,因此设置网络数据集的连通性为任意节点连通。对每个高压电塔进行最近设施点分析,寻找最近消防站并计算最短到达时间。考虑到部分高压电塔距离道路可能较远,因此将高压电塔到道路的距离按30 km/h的速度折算成时间一并计入,最终得到各个电塔的最短救援时间结果如图13,将每个电塔的救援时间整合到高压电塔的属性表中。统计不同时间区段内高压电塔的数量及占比见表7。结果显示,接近半数的高压电塔可以在5分钟之内获得消防救援,超过80%的电塔可以在10分钟内获得救援。部分较为偏远地区的高压电塔救援时间较长,

表6 车行道类型及速度

|

类标注 |

名称 |

分类 |

速度(km/h) |

|

motorway |

高速公路 |

高架及快速路 |

100 |

|

motorway_link |

高速公路-连接 |

高架及快速路 |

40 |

|

trunk |

干道 |

高架及快速路 |

70 |

|

trunk_link |

干道-连接 |

高架及快速路 |

40 |

|

primary |

主要道路 |

城市主干道 |

55 |

|

primary_link |

主要道路-连接 |

城市主干道 |

40 |

|

secondary |

次要道路 |

城市主干道 |

50 |

|

secondary_link |

次要道路-连接 |

城市主干道 |

40 |

|

tertiary |

第三级道路 |

城市次干道 |

45 |

|

tertiary_link |

第三级道路-连接 |

城市次干道 |

40 |

|

residential |

居住区道路 |

城市支路 |

30 |

|

unclassified |

未分类道路 |

城市支路 |

30 |

图13 最近消防站救援到达时间

表7 不同消防救援到达时间区段内高压电塔数量及占比

|

最短时间(分钟) |

数量(个) |

占比(%) |

累积数量(个) |

累积占比(%) |

|

0–3 |

3,128 |

20 |

3,128 |

20 |

|

3–5 |

3,843 |

25 |

6,971 |

45 |

|

5–10 |

5,528 |

36 |

12,499 |

81 |

|

10–15 |

1,729 |

11 |

14,228 |

92 |

|

15–30 |

1,003 |

7 |

15,231 |

99 |

|

>30 |

144 |

1 |

15,375 |

100 |

有一千多个电塔的救援时间超过15分钟,有144个甚至超过了30分钟,这些电塔主要分布在广州市北部区域,以山区为主,消防站数量较少,密度较低,主要集中在从化区和增城区,以及花都区西侧边缘、白云区与黄浦区交界地带,一旦这些高压电塔发生事故,救援所需的距离较远、时间较久。

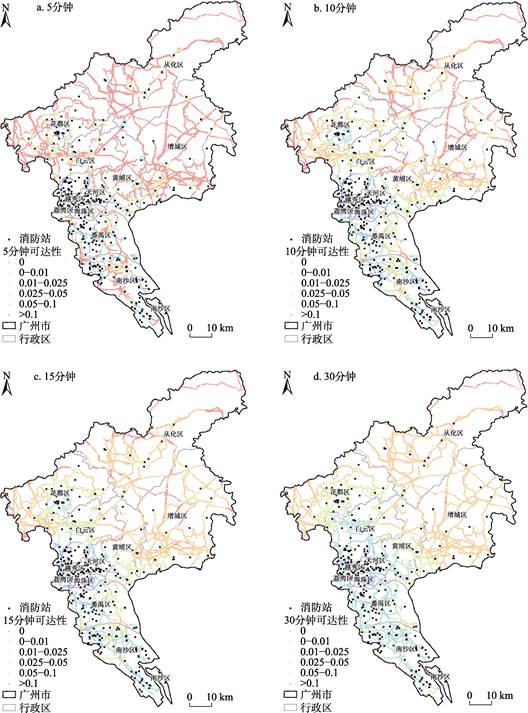

3.2.7 高压电塔消防救援可达性分析

雷雨、冰雹等恶劣天气出现时,多个电塔同时发生事故的概率大大增加,消防站点救援行动需要同时响应,并且不同区域的消防站密度也不一样。因此,我们从供需关系角度,使用基于道路网络距离和高斯衰减函数的两步移动搜索法计算一定距离内的消防站到高压电塔的可达性。基于网络数据集计算每个消防站到每个高压电塔的行车时间,同时也加入高压电塔到路网的距离折算的时间作为OD成本矩阵,用于进行高斯衰减的判断和权重计算。设置高斯衰减函数的时间搜索阈值分别为5分钟、10分钟、15分钟、30分钟,计算的可达性如图14,同样将各个电塔的可达性数据一并整合到给高压电塔的属性表中。数值越大说明消防站可以调配给该高压电塔的救援力量越大;数值越小表明消防站点到高压电塔的可达性越小,一旦多个电塔同时发生事故,消防救援越难以分配;数值为0说明在该时间阈值下没有消防站能够到达该高压电塔。从空间上来看,广州市中心城区的消防站密度较高,附近的高压电塔都表现出较好的可达性;外围区县尤其是城市东北部区域的高压电塔的消防站可达性较差,除距离消防站较近的高压电塔之外,一旦减小时间阈值,就会有一批高压电塔的消防站可达性降为0。

统计不同时间阈值下不同可达性范围的高压电塔数量如表8。当时间阈值为30分钟时,大部分高压电塔的可达性都集中在0–0.1个消防之间,只有144个高压电塔没有可达的消防站;当时间阈值设置为15分钟时,可达性高的高压电塔的可达性有所增加,可达性低的高压电塔的可达性有所降低,整体变化较小;当阈值进一步缩短为10分钟时,部分高压电塔的可达性超过了0.25,没有消防站可达的电塔数量也进一步增加;当阈值缩短为5分钟时,没有消防站可达的电塔数量骤增,超过半数的电塔没有消防站可达,另一方面,有13个高压电塔的消防站可达性超过了1,最高值超过了3。分析表明,在10–15分钟的救援时间下,高压电塔的消防站可达性相对比较平衡;如果要求5分钟的救援时间,现有的消防站情况则不能较好地满足消防救援需求。

图14 每个高压电塔的消防站可达性

4 讨论和总结

电力基础设施是城市生产、居民生活的重要保障,高压电塔是电力基础设施网络的重

表8 不同时间阈值下不同可达性范围的高压电塔数量

|

可达性 |

5分钟 |

10分钟 |

15分钟 |

30分钟 |

|

0 |

8,404 |

2,876 |

1,147 |

144 |

|

0–0.01 |

1,905 |

5,116 |

6,393 |

6,535 |

|

0.01–0.025 |

2,048 |

3,897 |

3,752 |

3,123 |

|

0.025–0.05 |

1,559 |

1,963 |

2,619 |

4,758 |

|

0.05–0.1 |

891 |

1,022 |

1,075 |

815 |

|

0.1–0.25 |

461 |

463 |

389 |

0 |

|

0.25–1 |

94 |

38 |

0 |

0 |

|

>1 |

13 |

0 |

0 |

0 |

要节点,通过划分高压电塔周边的风险地带,以及计算消防救援的可达性情况,可以为超大城市的高压电塔救援以及城市建设提供参考。研究者基于高压电塔、道路、建筑、消防站点等基础数据,提出了高压电塔风险区域及救援可达性空间分析方法,分析思路是以高压电塔为主要数据对象,整合相关多源数据,构建了包含邻近道路、建筑的风险区,并统计了风险区内的人口,最后对高压电塔计算救援时间以及不同救援时间内的可达性。

研究者以广州市为例,说明了高压电塔风险区域及救援可达性空间分析过程,并提出了相应的空间分析方法,分析得到的高压电塔的邻近风险区以及救援可达性的结果主要有以下几点:(1)中心城区及中部地带形成不少道路邻近与建筑邻近叠加型高压电塔风险区,北部山区以道路邻近型高压电塔风险区为主;(2)大部分的高压电塔可以在10分钟内获得救援,部分偏远地区的高压电塔救援时间较长;(3)消防站密度高的区域的高压电塔都表现出较好的可达性,外围区县距离消防站较远的高压电塔的消防站可达性较差,上述表现随着时间阈值的减小更加明显。

受相应条件所限,研究者对于高压电塔及风险区的空间分布的探究和统计有可能存在一定偏差和缺漏,如若需要更为精准的数据,需要与更为细致的实地调查相配合。未来,在宏观层面需要扩大研究范围,结合人工智能遥感解译等新技术对高压电塔风险区及救援可达性建立大规模数据集;在微观层面,需要将更准确的高压电塔及相关的空间数据进行分析,结合当地空间特点,探讨空间规律背后的机制。

作者分工:刘畅收集数据并撰写了论文;杨漾、李士杰验证了数据,并做了方法设计;何映龙、杨喆处理数据并撰写了论文的部分内容;王少华审核、指导、修改并完善了论文。

利益冲突声明:本研究不存在研究者以及与公开研究成果有关的利益冲突。

参考文献

[1]

陶炳权, 汪超, 曲皓玥等. 基于垂直中继的U型高压线路无线供电系统设计[J]. 电测与仪表, 2024, 61(3): 217–224. DOI: 10.19753/j.issn1001-1390.2024.03.030.

[2]

United Nations. The sustainable

development goals report 2024 [R]. New York: United Nations, 2024.

[3]

杨宇. 中国与全球能源网络的互动逻辑与格局转变[J]. 地理学报, 2022, 77(2): 295–314

https://doi.org/10.11821/dlxb202202003.

[4]

Arderne, C., Zorn, C., Nicolas,

C., et al. Predictive mapping of the global power system using open data

[J]. Scientific data, 2020, 7(1): 19.

[5]

吴华平, 王立新, 程贤等. 基于网络分析的生命线系统节点重要性评价——以广州市部分城区供电网络为例[J]. 地震工程与工程振动, 2015, 35(6): 232–238.

DOI: 10.13197/j.eeev.2015.06.232.wuhp.032.

[6]

江巳彦, 潘春平, 庄志伟等. 广东沿海输电线路台风倒塔事故的分析探讨[J]. 南方能源建设, 2016, 3(S1): 82–87. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2016.S1.018.

[7]

Vettoretto, G., Li, Z.,

Affolter, C. Evaluation of the ultimate collapse load of a high-voltage

transmission tower under excessive wind loads [J]. Buildings, 2023,

13(2): 513.

[8]

李国峰. 广州地区典型灰岩地层高压电塔基础加固技术[J]. 中外建筑, 2019(10): 153–157. DOI: 10.19940/j.cnki.1008-0422.2019.10.044.

[9]

舒浩恺, 罗伟洲. 矿山法隧道施工对邻近高压电塔影响性分析[J]. 工程建设, 2019, 51(3): 9–13. DOI: 10.13402/j.gcjs.2019.03.002.

[10]

Yang, S., Hu, B., Zhou, B. J., et

al. Power line aerial image restoration under adverse weather: datasets and

baselines [J]. IEEE Journal of Selected

Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2025, 18:

10105–10119.

[11]

李小来, 杨世强, 姚俊等. 基于激光点云数据的输电线路高压电塔提取方法研究[J]. 电工材料, 2025(1): 70–73. DOI: 10.16786/j.cnki.1671-8887.eem.2025.01.016.

[12]

陈晓发. 涉高压电塔道路边坡稳定性分析与防护设计[J]. 运输经理世界, 2022(16): 17–19.

[13]

张睿卓. 基于多源数据的林区电力走廊安全风险评估方法[D]. 武汉: 武汉大学,

2020. DOI: 10.27379/d.cnki.gwhdu.2020.000768.

[14]

Wang, Y. X., Han, Y. Measuring

maritime search and rescue (SAR) accessibility using an improved spatiotemporal

two-step floating catchment area method: a case study in the South China Sea

[J]. Journal of Transport Geography, 2025, 124: 104155.

[15]

Wu, D., Tie, X., Li, C., et

al. An extremely low visibility event over the Guangzhou region: a case

study [J]. Atmospheric Environment, 2005, 39(35): 6568–6577.

[16]

钟耳顺. 深度地图——论地图学与神经科学的结合[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(12): 1988–2002. DOI: 10.13203/j.whugis20220382.

[17]

郭仁忠. 空间分析(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.

[18]

Staniek, M., Schumann, R.,

Züfle, M., et al. Text-to-overpassql: a natural language interface for

complex geodata querying of openstreetmap [J]. Transactions of the

Association for Computational Linguistics, 2024, 12: 562–575.

[19]

Zhang, Y. C., Zhao, H. M.,

Long, Y. CMAB: a multi-attribute building dataset of China [J]. Scientific

Data, 2025, 12: 430.

[20] Chen, Y. H., Xu, C. C., Ge, Y., et al. A 100 m gridded population dataset of China’s seventh census using

ensemble learning and big geospatial data [J]. Earth System Science Data,

2024, 16(8): 3705–3718.

[21]

Xiang,

W. N. GIS-based riparian buffer analysis: injecting geographic information into

landscape planning [J]. Landscape and Urban Planning, 1996, 34(1): 1–10.

[22]

Ma,

M. Y., Wu, Y., Luo, W. Z., et al. HiBuffer: buffer analysis of

10-million-scale spatial data in real time [J]. ISPRS

International Journal of Geo-Information, 2018,

7(12): 467.

[23]

张文艺. GIS缓冲区和叠加分析[D]. 长沙: 中南大学,

2007.

[24]

毛定山. 基于计算几何的矢量数据叠加分析算法研究[D]. 济南: 山东科技大学, 2007.

[25]

Ali, M. I., Abidin, M. R.

Population density and intensity of traffic connection: spatial analysis (overlay)

[J]. International Journal of Science and Research, 2018, 7: 546–552.

[26]

Chen, Y., Jin, F. J., Lu, Y. Q.,

et al. Development history and accessibility evolution of land

transportation network in Beijing-Tianjin-Hebei Region over the past century

[J]. Journal of Geographical Sciences, 2018, 28(10): 1500–1518.

[27]

Ashik, F. R., Islam, M. S.,

Alam, M. S., et al. Dynamic equity in urban amenities distribution: an

accessibility-driven assessment [J]. Applied Geography, 2024, 164:

103199.

[28]

Ye, P., Ye, Z. Q., Xia, J. Z., et

al. National-scale 1-km maps of hospital travel time and hospital

accessibility in China [J]. Scientific Data, 2024, 11(1): 1130.

[29]

张慧. 基于复杂网络的城市道路网络层次分析及表达——以济南和北京两市为例[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2021. DOI: 10.27493/d.cnki.gzdzy.2021.000225.

[30]

朱媛媛, 杨毅, 李俊杰等. 武汉市公共文化服务设施的空间格局优化研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2017, 51(4): 526–533. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2017.04.018.

[31] Luo, W., Wang, F. H. Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: synthesis and a case study in the Chicago Region [J]. Environment and Planning B, 2003, 30(6): 865–884.

[32] 魏冶, 修春亮, 高瑞等. 基于高斯两步移动搜索法的沈阳市绿地可达性评价[J]. 地理科学进展, 2014, 33(4): 479–487.

[33] 仝德, 孙裔煜, 谢苗苗. 基于改进高斯两步移动搜索法的深圳市公园绿地可达性评价[J]. 地理科学进展, 2021, 40(7): 1113–1126.